組過AMK,其實我可以死了——關勁松

在致敬專輯《in the name of AMK》推出時,宣傳單張上留下了阿松這句話。原話是:跟親密的好朋友談起過去,我會說,組過AMK,其實我可以死了。

從AMK,到樂隊解散,然後「終於放下,不再有執念」(松原話)的阿松,這樣墓誌銘式的「發言」就有三次。

除了致敬唱片的Leaflet text,另外一次,阿松留在了專輯《勁歌金曲大雀局》裏最後一首歌《真人表演》(Real Show)。

「如今俗事已了我要走到天之涯海之角,覓得蓬萊好容身。再會了,朋友們,七色艷陽已臨近,見時易,別時難,心如孤雁,盼歸還,容我送上最後的親吻,但願來世續緣分」。

阿松近年組建樂隊「關勁松的Astrology」,歌曲《接受我放棄你》裏也有一句「假如我要死去,我會默默地不讓你知道」。

朋友眼中的indie kid,愛冰心的少年,阿松,從不諱言死亡。計劃裏,關勁松的Astrology如果能出版專輯,名字早早就定了,《永存世上的聲音》,一語成讖。

3月17日是阿松的惜別日,一切從簡,肉身化作輕煙,名字燦若繁星。遺留之人為遠行之人重唱(Cover)經典、寫紀念文、更新AMK的社交媒體,樂隊開放AMK作品供公共重溫,松與他的偶像冰心一樣,永存世上。

大陸的90年代,與AMK的歷史是失諸交臂的,我們忙著建立自己的(歷史),97前,更無太多渠道了解不走樣的香港故事。在大陸的互聯網環境下,至今沒有一個完整並正確的AMK文章/詞條,零零散散,真偽並存,各自言說。於是......

「回顧AMK的音樂,其實也就是回顧我們對香港90年代的社會文化狀況的觀點和情感:關於六四、性別運動的、對大眾傳媒的批判、對流行樂壇的諷刺、對制度的反叛、對身份的迷失、對虛偽的光明和繁榮的厭惡、對愛情和年青的執著;是的,這是我們的90年代。」

麥海珊(Anson Mak)在AMK二十周年的Boxset《History》裏這番話,是為此文的動力。歷史非真理只是一種討論,它指向的是將來。

開始吧。

Part.1

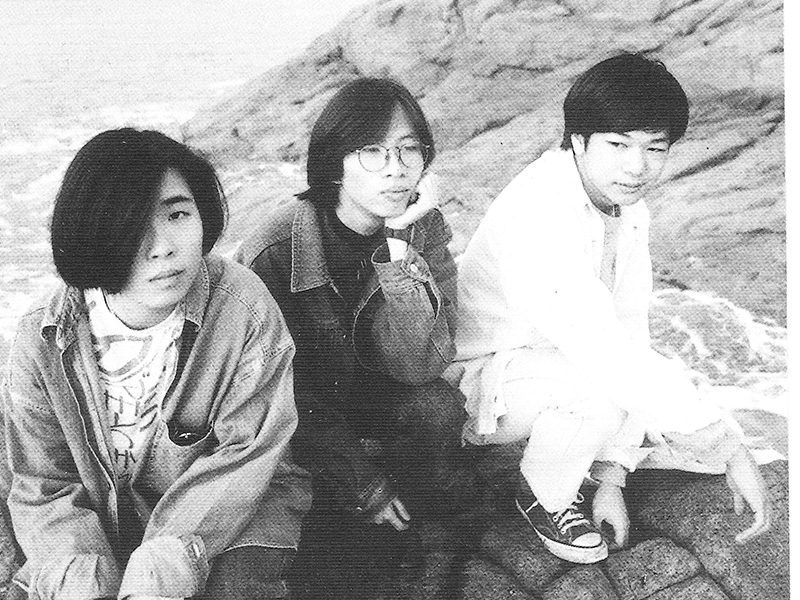

AMK的前身是Adam Met Karl,資本主義(Adam Smith)與共產主義(Karl Marx)的混交(事實上兩人從未相遇),聯系樂隊成立日子前後發生的事,才能理解這份「混交」的極端性。Adam Met Karl的歷史,也是AMK正式成立的日子,始自1989年10月1日,在九龍摩士公園黑鳥樂隊的音樂會上,那時黑鳥出版了他唱Patti Smith的第二首歌。在摩士公園,麥海珊認識了關勁松,當時阿松19歲。

與阿松一起學彈結他的阿偉(WAI)是Adam Met Karl的第一代結它手,因為他,AMK日後簽約Sound Factory,下文另說。10月1日當天,阿松、阿偉、Anson在尖沙咀的通利琴行見面,當日出席的還有Minimal的亞裏安、Juno's Infant(後來簡化為Juno)的Timmy Lok(Timmy也是當時Minimal的成員,日後以獨立電子音樂人的身份組成過Juno、很少人才知道的Extasis,和製作過林海峰的《bit, bit...bit, bit》)。

在通利會面的成果是,眾人決定合資出版卡式帶合輯《集感》。另一邊,Adam Met Karl在Anson找來弟弟Alan,以及在《年青人周報》上招募的鼓手Fever到位後,初代的五人組成形了。

收錄在《集感》裏的三首作品,《節慶》、《I Don't Believe You》、《People Die & Evils Rise》是Adam Met Karl最早的錄音作品,在Band房以一臺四軌錄音機,用4個小時錄完。三個時間點,成了Adam Met Karl時期的重要節點:1989年10月樂隊成立,12月合資卡式帶《集感》出版,1990年7月《集感音樂會》,在藝穗會,Adam Met Karl首次公演並且是壓軸出場。

1991年,《集感II》雙卡式帶合輯出版,Adam Met Karl貢獻了4首曲目,《失真醉幻》、《Met Her》、《人間地獄》、《Mao Saves Xiaoping》;而Anson和松也各自貢獻了個人作品,松交出《給一個朋友》(可惜,暫時還未獲數字化),Anson的《被征服的幽默》和《飄魂》都是她為16厘米短片創作的音樂,前者是改編自穆時英的小說《駱駝、尼采主義與女人》的短片的音樂。Anson在90年代初便開始創作藝術影像及聲音藝術,這兩首公開發表的作品也是她早年關註性別議題的思考與創作。

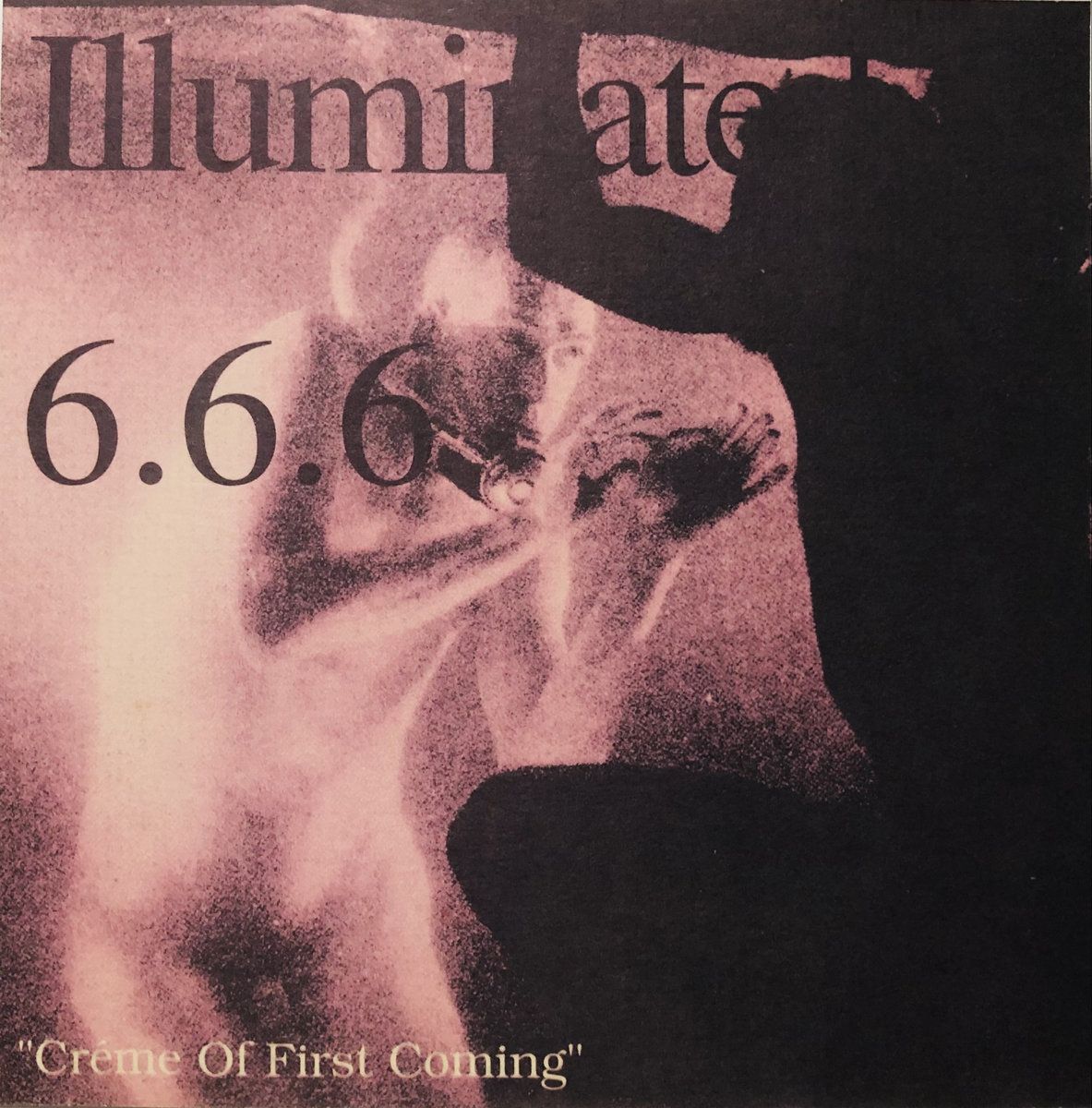

在固定為三人組+鼓機AMK前,Adam Met Karl有過很多不同的隊員進出。除了松與Anson,樂隊有加入過女主唱及鍵盤手Joanna,高峰期有過三名鼓手同時在隊內(Fever、黃勁松、最後一代鼓手鄧樂培Thomas)。1991年,許惠琛因為跟隨袁智聰采訪,與松、Anson認識並在Anson家用結它「玩」了The Smiths、The Stone Roses後,被邀加入。之後,Alan與Joanna相繼離開香港到外國讀書,阿偉音樂觀念轉變走去玩工業音樂,與李勁松(Dickson Dee)組了Illuminated 666,Roland R70鼓機玲玲也出現在i666的專輯《Créme Of First Coming》(Sound Factory出版)裏。

Part.2

1990年達明一派解散,Beyond當紅(3年後家駒離世)。在80年與90年代交替的香港,主流唱片公司向獨立音樂招手,90年代中期,獨立音樂唱片公司也試圖流行化、商業化(如為獨立音樂人配保姆車、化妝師等等)。自始反主流態度鮮明的AMK當然依舊留在Indie的體系。

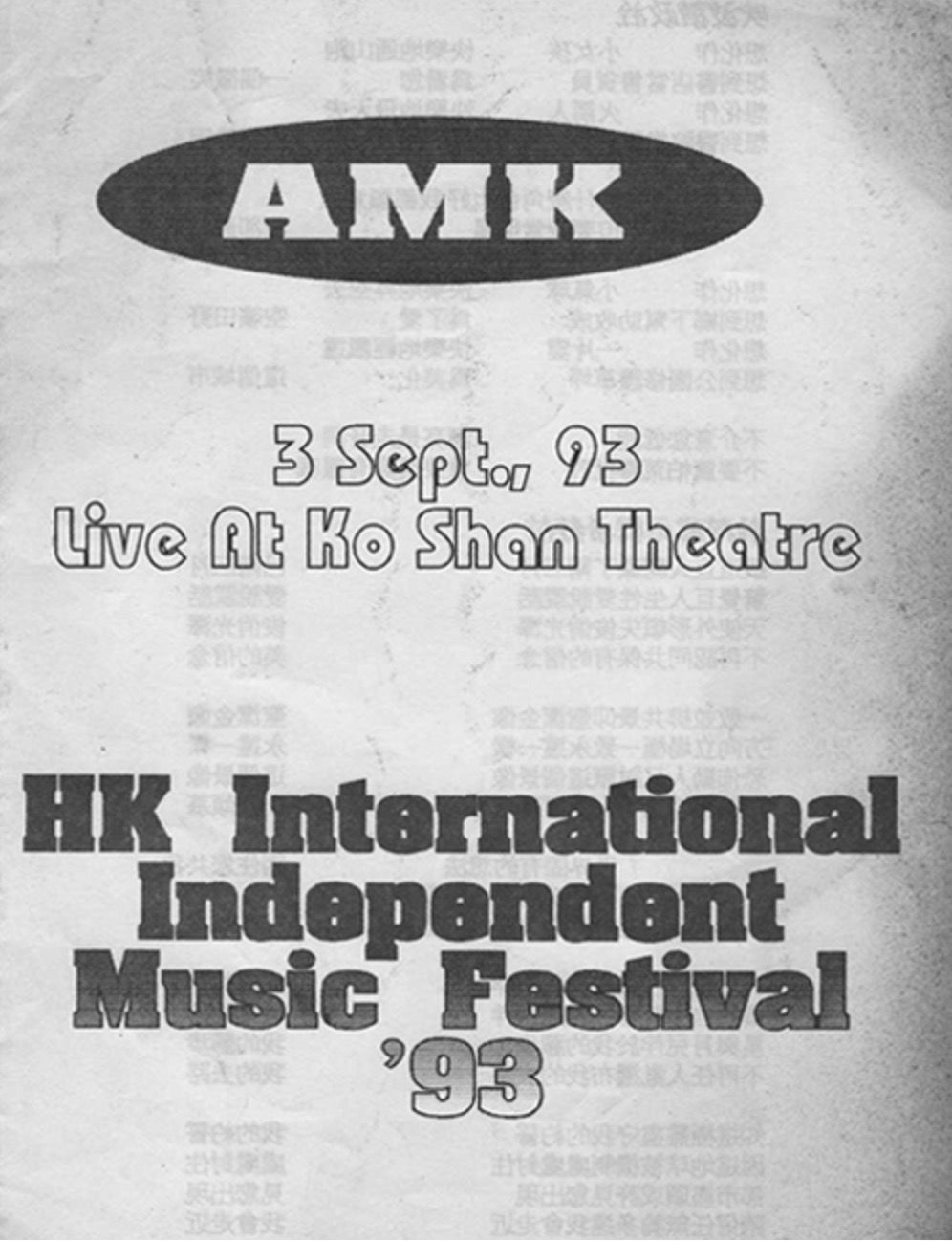

1992年,AMK正式與香港獨立音樂廠牌Sound Factory開展了只有短短4年(1992-1996)的合作關系。

Sound Factory是如今亞洲傳聲Noise Asia的前身,由Henry Kwok與李勁松Li Chin Sung (aka Dickson Dee)在1989年創辦(又是1989年!),兩人各取一個自己喜歡的詞組成公司名稱,Henry選了聲音,當時喜歡英倫獨立音樂的李勁松受New Order、Factory Record影響選了Factory一詞(李勁松人生第一張黑膠唱片便是New Order在Factory Record的出版),便組成了日後對香港獨立,乃至華人獨立音樂都有重大影響的唱片公司Sound Factory。達明一派解散後劉以達在「達明的真空期」於Sound Factory留下了兩張配樂專輯及多首實驗性很強的單曲。

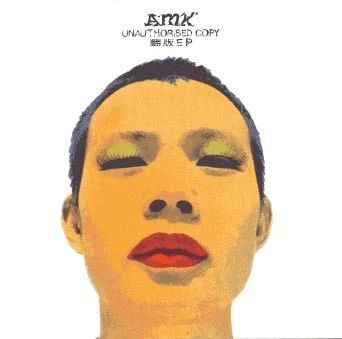

1992年Sound Factory出版合輯《What's Sound Vol:1 Ma-Li-Ma-Li-Hung》,Adam Met Karl也正式簡化成AMK,貢獻了兩首作品《Daytripper》和《I Always Love The One Who Doesn't Love Me》。樂隊首張正式發行的CD《Love EP》也於同年出版,收錄《風雨中驅車奔馳》、《還未實現的童話》、《雲我》、《Hey Hey我愛你》和《I Don't Believe You》5首作品,當時的鼓手還是16歲的Thomas(後因技術問題離開)。一年後的《EP Boxset》,盡管專輯上仍然有署名,實際Thomas已離隊,鼓機取名玲玲開始接過鼓組一直到《勁歌金曲大雀局》。

用鼓機代替真人打鼓,AMK當然不是首創。劉以達早年在合輯《香港Xiang Gang》兩首作品便用上了Roland TR808代替真鼓。但若論樂隊計,AMK算首支鼓機結它樂隊了。

Part.3

李勁松在讀中四時與朋友在北角電車總站附近的商場開了一間唱片鋪取名「舢舨」,售賣外國獨立音樂也有流行樂。在那個互聯網還不發達的年代,一家唱片鋪要讓人知道自己的存在,唯一的渠道是將信息放在音樂雜誌。阿偉從雜誌上找到了Dickson,後來AMK有演出時,阿偉會告訴Dickson喊他來看,於是兩位勁松在演出的現場認識了(也的確有被樂迷「撈亂」的時候)。

唱片鋪「舢舨」沒多久就結束,Dickson除了繼續修讀設計,自研音樂,也在東區杏花邨的一家唱片鋪擔任買手,就在那裏李勁松認識了Henry Kwok。同樣在1989年10月1日,Sound Factory成功註冊創立香港首個indie label,一開始是以代理海外唱片公司在香港和亞太地區的發行權,如4AD,World Serpent,PIAS,Mute,Creation,Dark Vinyl,Sarah Record,Touch,Materiali Sonori,臺灣水晶唱片等等。在Sound Factory的全盛時期,擁有代理權的唱片公司就有一百多家。

Sound Factory首張合輯《Ma-Li-Ma-Li-Hung》,希望可以將當時香港最活躍的獨立音樂人的作品都收錄進去。那時只有23歲的李勁松第一次做唱片的策劃製作,還擔任錄音師做混音工作。合輯裏AMK的《I Aways Love The One Who Doesn't Love Me》就是在李勁松家裏錄製的。

劉以達那時除了電影配樂,還做了不少實驗性很強的電子作品,最初想在日本發行,還寄了小樣給高橋幸宏,但因為太實驗最終沒成事。在《Ma-Li-Ma-Li-Hung》裏,收錄劉以達的《Face The Antagonism》,夾雜民族唱詠、古怪電子聲效、印度味,充滿實驗色彩。也就是在跟進這首作品期間,李勁松經常去劉以達在美孚的home studio跟他學習錄音製作。

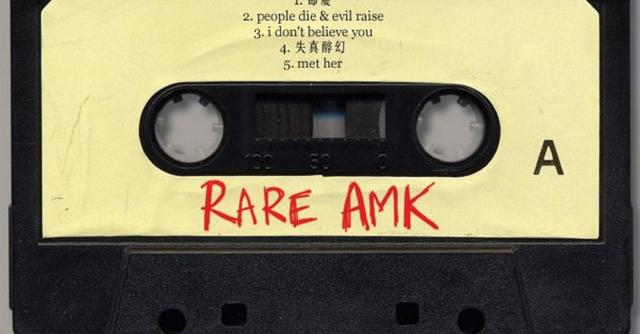

合輯裏的兩首作品《I Aways Love The One Who Doesn't Love Me》和《Day Tripper》後來也被放進AMK二十周年紀念Boxset《History》的《Rare AMK》裏,《集感》I、II的作品也在其中。

Sound Factory因為做外國唱片的代理引進,除了在香港有唱片鋪、宣傳等通路外,更重要是學習了經營手法與經驗,還有對音樂版權的深刻認知,以及如何處理唱片公司與音樂人之間的關係等等。

Sound Factory在外國也建立了自己的宣發渠道,也因為李勁松自90年代初就開始進入大陸,擁有一部分大陸,如北京、青島、廣州等地方的唱片銷售和宣傳資源與人際關係。盡管數量不多,但AMK的唱片當年因為Sound Factory的關係,的而且確有在外國的音樂雜誌上刊登過相關文章,或唱片被寄到外國的媒體和樂評人手中,也有單曲被放進一些外國的合輯裏。

在大陸,經由人與人的流通,也有一部份樂迷與圈內人當時能同步聽到AMK的作品。這樣的優勢是香港當時為數不多的獨立廠牌,或想嘗試轉型出版獨立樂隊音樂的唱片鋪所欠缺的。

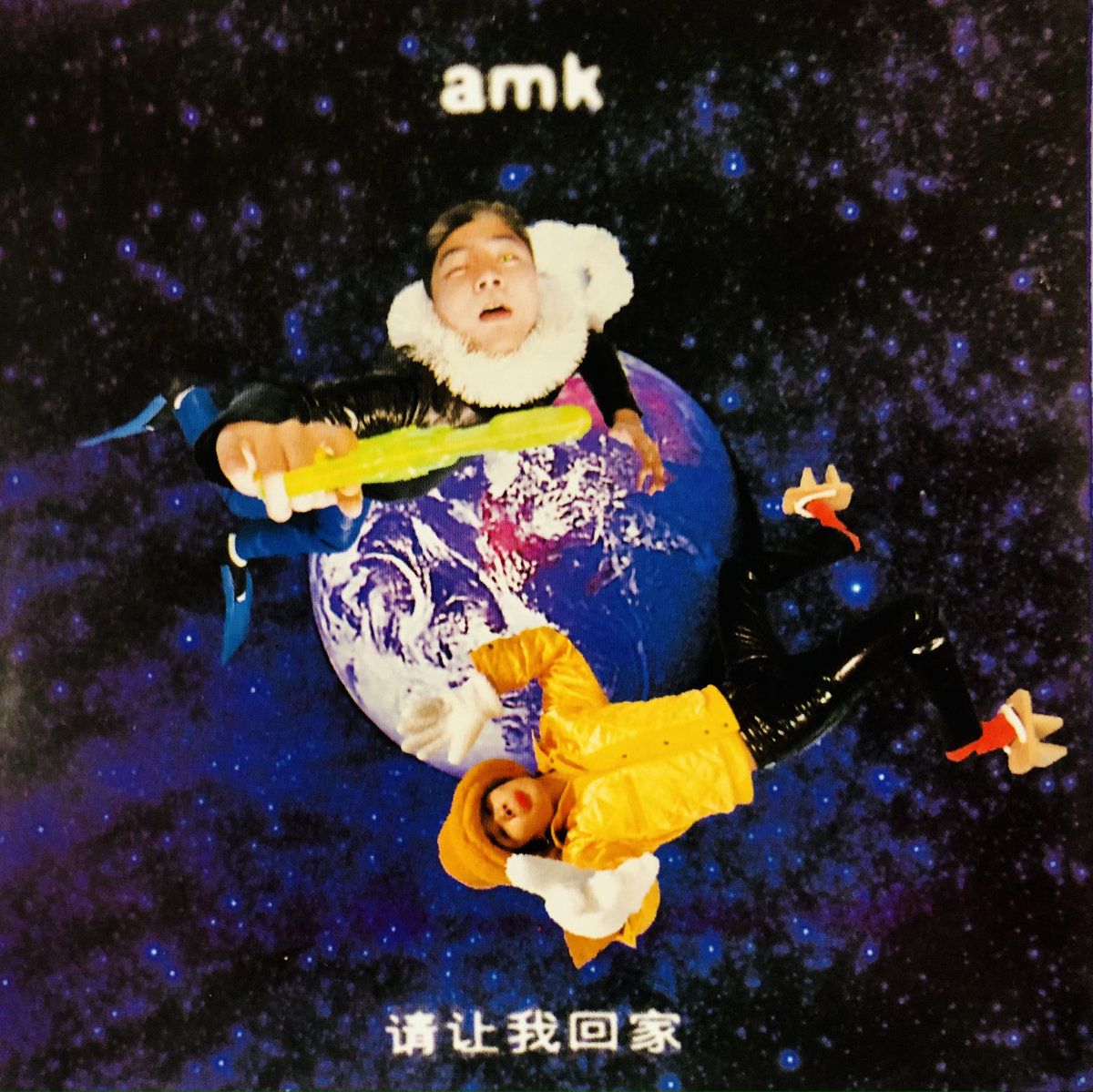

Sound Factory與AMK的合約,分成了曲詞的版權約和唱片的出版約各兩份合共4頁A4紙(為此李勁松還特意去找了香港曲詞家協會CASH),樂隊的經理人權利就交由樂隊自己管理。也因為合約的關系,在三人決意解散後,仍然出版了《誰讓我回家》(1994年)、《勁歌金曲大雀局》(1996年)兩張專輯。

吊詭的是,《請讓我回家》、《勁歌金曲大雀局》卻是AMK最被主流和坊間關注的兩張專輯,大眾對AMK的「延遲喜歡」在這兩張專輯後才釋放:為王菲寫《一人分飾兩角》,林海峰在自己的電台節目翻唱《請讓我回家》,商台大力推薦樂隊的音樂......

出版《勁歌金曲大雀局》及後兩年間,Sound Factory經歷了人事變動,Henry Kwok退出,李勁松全資擁有Sound Factory,並於1997年改名及創辦Noise Asia(亞洲傳聲)。

李勁松亦進一步「遠離」香港獨立音樂場景,Noise Asia此後的出版更集中在實驗與當代音樂。「北上」的李勁松,日後成為內地很多人的好朋友與「音樂鄰裏」,則是另一段long story。

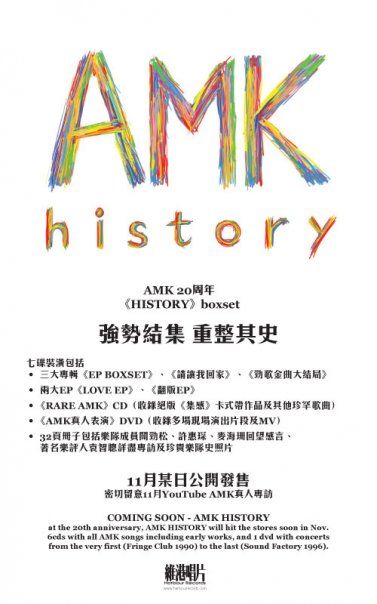

2009年,AMK用重新出版樂隊所有作品的方式代替了大家期待的Reunion(重組),於是松找到了松提出了這個想法,最終限量2000套的《History》由松創辦的維港唱片出版,李勁松分文不收將當年Sound Factory持有的所有AMK的歌曲版權無償提供。

Part.4

因為簽約了唱片公司,樂隊三人亦逐漸成長,經驗增加,除《Love EP》還保留著一份原始的粗糙感,及後的《EP Boxset》、《請讓我回家》的出版品質,從平面設計,到唱片錄音自然提升了不少。比如封面設計就有好朋友,號外主編曾凡Tsang Fan(原名曾宇繁,1968-2017)義務相助;錄音也從Band房、home studio,升級到Sound Factory於銅鑼灣的錄音室,當時很受獨立樂隊歡迎,甚至連《歡樂今宵》節目裏的MMO也會選用的OK Studio,及後來設備更專業的Phantom Studio。

音樂上,Adam Met Karl時期就是復雜混交風格,從punk、post-punk、gothic熏陶過來,但又不乏Creation旗下如The Pastals、或My Bloody Valentine、Ride的noise-pop的影響,甚至後來試過唱Rap。在《EP Boxset》裏,AMK 的音樂共同體(Collective)觀念也有了新的表現形式,弦樂,小提琴、中提琴、小號、笛子,Conga等都被放進樂隊的歌曲裏。

在《EP Boxset》和《勁歌金曲大雀局》,當時還未進入人山人海的梁基爵就用Multiplexe的名義幫AMK做弦樂的鋪排和采樣;《翻版EP》的一曲10分多鐘的《二0九四年》,日後與松組成Handmade,也曾在Sound Factory工作的侯淞耀,以DJ侯ANKH之名客串大玩了一把迷幻科技Trance。

難以說清AMK是否有受到黑鳥或者The Box的影響,與當時的「死敵」Anodize(亞龍大)那種技術派直來直去的重金屬風格相比,AMK的音樂更委婉與無法定義(complex、miscellaneous、chaos)。把AMK的音樂標簽為indie pop,顯然過於簡單化。

AMK的流傳,與被神化化,很大一部分是因為那份表達的勇敢,及後三人成長,那些Cutie-Pop的「歌仔」更見智慧。在AMK的作品裏,有對流行樂壇的諷刺(《娛樂再造人》、《吹波糖政治》;他們聲言討厭紅館,也確實拒絕了去紅館演出的邀請);對性別的探討(《敗不/New Bi》裏談雙性戀;《女流》「天真笑著沖」的感覺與政治以外自行想象;《哥仔靚》的註腳是反異性愛中心性別主義的青年);《Gimme your Aid+s》、《十誡(新篇)》呼籲對艾滋病歧視的矯正;當年被電視臺禁播的《不歸家的女孩》對緩交吸毒的反映若干年後還能「對歌入座」…..

「AMK當年是搞過一場革命的,在音樂上,在意識形態上都搞過」。三張專輯兩張EP,接近60首歌,如果只說勇敢與表達,比比皆是,請君自辨。

Part.5

結束了AMK,松,Anson,琛各自走各自的人生路。松進了商台,與亞裏安主持《不設劃位》,後又做音樂記者,《音樂殖民地》署名Indian Mary的文章是松與當時大陸樂迷的一點點隔空接觸。

Anson 98年起一度患上驚恐症,無法聽任何音樂和聲音,去了美國接觸phonography,毅然投身田野錄音和聲景組合(Soundscape Composition),舊區保育、碼頭保衛、性別議題,回港後Anson一直「走得很前」,如今Anson是香港浸會大學的視覺藝術院助理教授。

同樣從事教學的琛可能是三人裏最理智的,有種「信息法西斯主義」,當初正是他接受不了樂隊演出時觀眾只顧跳舞吵鬧,逐提出AMK不再公開演出的建議並得到松與Anson的支持,是AMK解散的其中一個重要的原因。

後AMK的松,組過電子化的Handmade、人頭馬、時針,時間都不長,最重要的當然是創辦維港唱片,拉出了MLA,與後面「波瀾壯闊」的篇章,略。

關勁松的Astrology (Astrology意為占星術),是松近年「回勇」的計劃,找來False Alarm的Billy,設計了樂隊的卡通人像(盡管松說這個公仔是個韓星叫Park Shin Hye,但不少歌迷認為是《黑色莎莎》多年後的Callback),錄了幾只歌,拍了MV(其中一首《女仔衫》找來粉紅A主音Hayden的女兒做MV主角),奈何健康問題,做到的事有限,說好要出黑膠、要在Clockenflap上做樂隊的首演,最終只能爽約。

松熱愛行山,近年也有參加大嶼山的內觀活動(Anson近年也投入禪修)。《浪漫是您本性》裏唱道「我要帶你到大嶼山,嬉戲於山澗」,大嶼山是當年松與Anson及幾位朋友一起合租的地方,分享過音樂,寫過歌,對他有特別的意義。

往事如煙,春水繼續向前

你筆觸裏傾述的夢,道盡了美跟善

燦若繁星,安息。

參考資料

- 李勁松口述

- AMK二十周年紀念《History》

- 盒子經《對話》

- 《明報》星期日生活《悼:燦若繁星》

- AMK Facebook